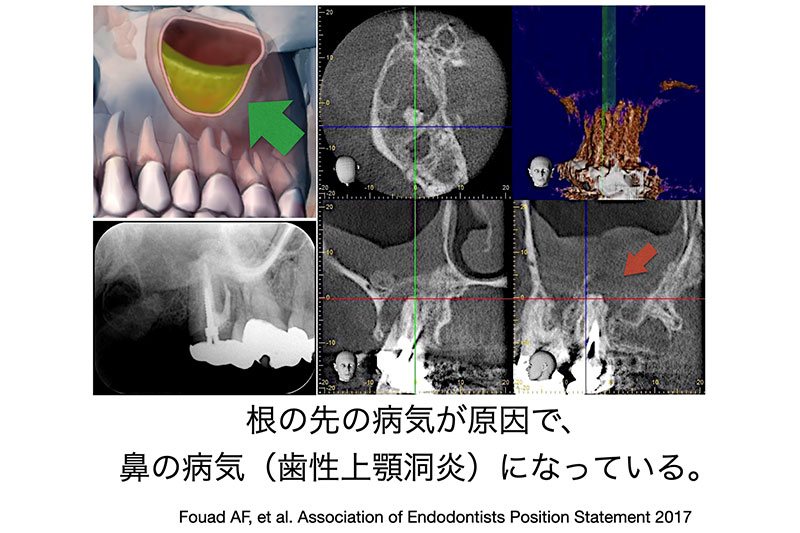

患者さんに「歯の根の先の炎症が原因で、副鼻腔炎(蓄膿症)になっています。」とお伝えすると「え?」とびっくりされる方が多くいらっしゃいます。

実は、奥歯の根の先は副鼻腔(上顎洞)に近接していて、根の先の病気が悪化した際、根の先に溜まった膿が鼻の空間に漏れ出て、炎症を引き起こす鼻の病気を併発することがあります。そして多くの場合、この病気は痛みなく進行していきます。

これを歯性上顎洞炎と言います。(国や考え方の違いによって「歯性鼻副鼻腔炎」などと言ったりもします。)この場合、いくら抗生物質等のお薬を飲んでも、原因となる歯の感染がなくならない限り、鼻の症状は改善しません。長く耳鼻科に通っているけれども、改善しない場合は歯の原因を疑ってみてもいいかもしれません。

歯性上顎洞炎を起こしている歯は「歯が痛い」「噛むと違和感」「ズキズキする」などの自覚症状が乏しい場合が多く、耳鼻科でCT撮影をしてはじめて病気が発見されるケースも多く、実際に私も耳鼻科の先生から患者さんをご紹介いただくこともしばしばあります。

その中で、歯科の先生方から「歯性上顎洞炎ってどうやって治療すればいいのか?」「口腔外科に紹介して抜いて貰えばいいのか?」などの質問をいただき、耳鼻科の先生方からは「副鼻腔手術をしたいけど、先に歯の治療をしたほうがいいのか?」「歯科に紹介と言われてもどこに紹介すればいいのか?」などの質問をいただくこともあります。

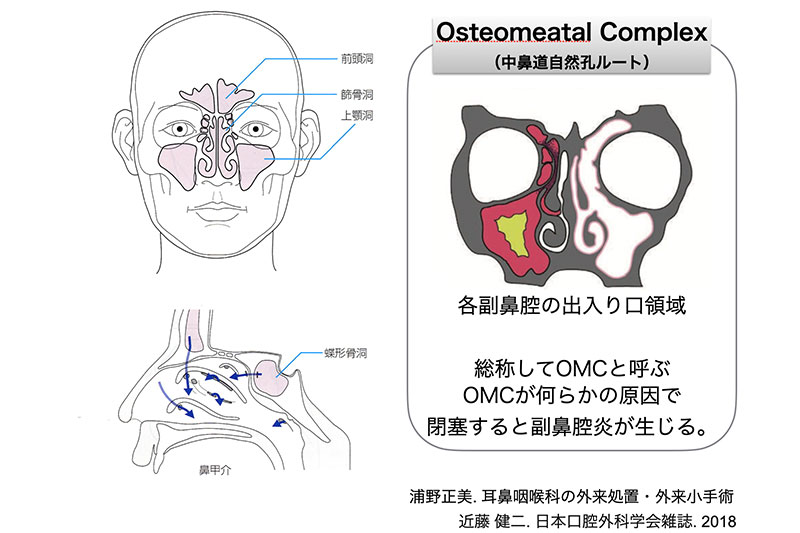

副鼻腔は、イラストのように、目の上:前頭洞(ぜんとうどう)、目と目の間:篩骨洞(しこつどう)、目の下:上顎洞(じょうがくどう)、蝶形骨洞(ちょうけいこつどう)から成り立っています。そこに、ウイルスや細菌の感染が原因で鼻の粘膜に炎症が生じると、副鼻腔にも炎症が生じます。何らかの原因で、副鼻腔が閉塞することを副鼻腔炎と呼びます。副鼻腔炎の中でも上顎洞に炎症がおきるのが、「上顎洞炎(じょうがくどうえん)」です。

歯性上顎洞炎は歯科や耳鼻科において、以下の三つの可能性があるために診断が難しいとされています。

- 最小限の症状でゆっくり進行する可能性

- 歯の痛みを伴わず発症する可能性

- 歯科精密検査が陰性を示す可能性

また歯科や耳鼻科で行われる一般的なX線診査では、歯性上顎洞炎の発見が困難であることも少なくありません。

Melenらの1986年の文献で「デンタルX線を含む歯科検査で、歯性上顎洞炎患者の55/99症例(55%)が見落とされている」との報告や、Patelらの2012年の文献で「パノラマX線写真では歯性上顎洞炎患者の歯の疾患を診断できないことが多い。」と報告があります。

また、副鼻腔疾患の画像診断ガイドライン2007では「単純撮影(Waters法やCaldwell法)を施行してもよいが、診断に有用という科学的根拠に乏しい」との記載がされています。

そのため、歯科や耳鼻科に長年通っていたとしても、発見されないままにゆっくりと病気が進行することがあり、発見された時には抜歯せざるをえない状況になっていることもあります。

歯性上顎洞炎を正確に診断するためには、骨および軟組織を識別することのできるCBCT撮影が必要になります。

当院では、各種治療方針(経過観察・抜歯・保存的治療)についてご説明し、ご本人様にとって、よりよいと思われる方法を選んでいただいております。

この病気は、歯科にも耳鼻科にも明確なガイドラインがないとされています。AAE(アメリカ歯内療法学会)の治療基本方針:Maxillary Sinusitis of Endodontic Originにおいて「診断基準や治療法が統一されておらず、治療を担当する科・施設・医師によって治療方針が異なる。」と示されています。

歯科における歯性上顎洞炎の治療方針は大きく分けて下記の3種類です。

治療方針(根管治療・再根管治療・外科的歯内療法)によって費用や回数は変わります。

心当たりのある方は、ぜひご相談ください。一緒に最適な治療法を探しましょう。